イオン交換樹脂で得る純水の洗浄力とは?

純水の特性とその洗浄力は、さまざまな分野での使用において非常に重要なテーマです。特にイオン交換樹脂を用いて製造される純水は、その高い洗浄性能により、多くの実用的な利点を提供します。本記事では、イオン交換樹脂の基本的な理解から始まり、その仕組みや純水が持つ強力な洗浄力のメカニズムについて詳しく探ります。

純水はミネラル分が非常に少なく、不純物が残りにくいため、ガラス製品や実験機材などの洗浄に理想的です。例えば、水道水では後に残る水シミの問題が、純水を用いることで解消されることは注目に値します。また、特に半導体工場での超純水の用途は、その洗浄力が微細な汚れを取り除けることから、業界において極めて重宝されています。

記事を通じて、純水の洗浄力を最大限に活かすための具体的な情報や、工業やラボ、家庭での活用事例を紹介することで、読者の皆様がこの知識を日常やビジネスに役立てる手助けを目的としています。純水を使った新しい洗浄の可能性を一緒に探求してみましょう。

イオン交換樹脂の基本理解

イオン交換樹脂は、主に化学工業や水処理に用いられる高分子材料であり、特定のイオンを取り込み、別のイオンを放出する能力を持った物質です。この技術は水の浄化、分離、純化など多岐にわたる用途に利用されており、特に医製薬品や飲料水の生成やその他の一般工業用水の製造において重要な役割を果たしています。

イオン交換樹脂とは何か

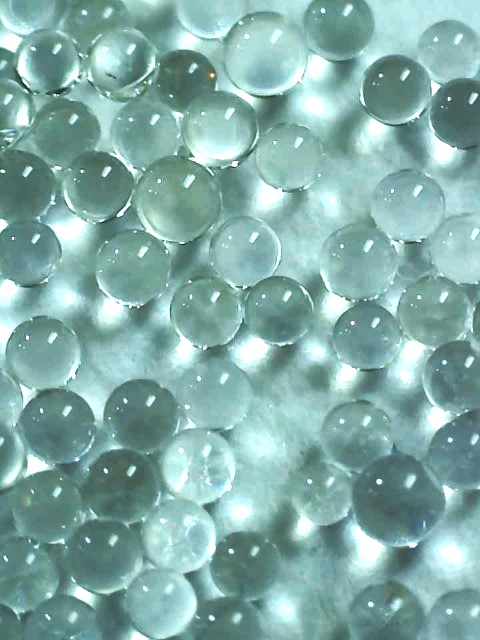

イオン交換樹脂は、その名の通りイオンを交換する能力を持った0.3~1.2㎜の球状樹脂です。この樹脂は通常、ポリマーの微細なビーズで構成されており、通常は陽イオン型と陰イオン型に分けられます。陽イオン型は正の電荷を持った金属イオンを交換し陽イオン交換樹脂(カチオン樹脂)、陰イオン型は負の電荷を持つアニオンを交換し陰イオン交換樹脂(アニオン樹脂)と呼ばれています。重要な特徴として、イオン交換樹脂は化学的に安定で、物理的にも頑丈であるため、長期間にわたって使用されることが可能です。

イオン交換樹脂の使用例には、飲料水の浄化、工業用水の処理、また、繊維や医療分野での特殊な用途などがあります。また、これらの樹脂は水中に存在する不純物や重金属を排除し、純水を生成する過程で重要な役割を果たします。イオン交換樹脂の性能は、樹脂の孔構造、表面積、化学的な親和性に大きく依存しており、選定には注意が必要です。

イオン交換の仕組み

イオン交換の基本的な仕組みは、樹脂内に固定されたイオンが、水中のイオンと交換されるプロセスに基づいています。この過程では、選択性の低いイオンで飽和した状態の樹脂が用いられます。たとえば純水を製造する場合、樹脂にあらかじめ水素イオン(H⁺)や水酸化物イオン(OH⁻)が保持されており、これが処理水と接触することで、樹脂表面の結合部位に新たなイオンが到達し、イオン交換が開始されます。交換によって樹脂に吸着されるイオンは、多くの場合、不純物あるいは望ましくない性質を持つ成分です。

たとえば、陽イオン交換樹脂にナトリウムイオン(Na⁺)が結合している場合、硬水中に含まれるカルシウム(Ca²⁺)やマグネシウム(Mg²⁺)が樹脂と接触すると、これらの硬度成分とナトリウムイオンが交換されます。この結果、放出されるのはナトリウムイオンとなり、水は実質的に軟化されます。陰イオン交換樹脂についても同様の仕組みが適用され、たとえば水中の塩化物イオン(Cl⁻)などの除去に用いられます。

イオン交換樹脂は、吸着したイオンで飽和すると、そのままでは機能を発揮できなくなります。そのため、定期的に再生処理が必要です。再生とは、樹脂に蓄積された不純物イオンを洗い流し、再び交換可能なイオンを補充するプロセスです。軟水化用の陽イオン樹脂の場合は、再生に食塩水(NaCl)が用いられます。純水製造用の樹脂では、陽イオン樹脂に対して塩酸や硫酸などの酸を、陰イオン樹脂には水酸化ナトリウムなどのアルカリを使用します。

このように、イオン交換樹脂は水処理や多様な産業プロセスにおいて不可欠な素材です。その仕組みや運用方法を正しく理解することで、水質管理の最適化やプロセスの効率向上が期待されています。

純水の洗浄力のメカニズム

純水とは、基本的に水分子(H2O)だけで構成されている水のことです。通常の水道水にはさまざまなミネラルや不純物が含まれていますが、純水はこれらの成分をほとんど含まないため、雑菌や有機物などが極めて少ない、非常に清浄な水です。純水は、化学実験や製造業、特に超純水は半導体産業において求められる水の品質基準を満たすために、イオン交換樹脂などを用いて生成されます。この純水は、洗浄目的で使用する場合、清浄性や洗浄効果を大幅に向上させる要素となるのです。

純水とは

純水は、主に逆浸透法(RO)、蒸留法、イオン交換法などの技術によって製造されており、求められる水質に応じて、これらの手法が単独あるいは組み合わせて使用されます。これにより、水中に溶解している不純物や溶質成分が効率的に除去され、最終的には極めて純度の高い水が得られます。

なかでも、イオン交換樹脂を用いた純水製造は非常に有効な手法であり、特に工業用途においては高い清浄性が求められる場面で重宝されています。イオン交換樹脂を通過することで、水中に含まれる陽イオン(ナトリウム、カルシウムなど)や陰イオン(塩化物、硫酸イオンなど)が選択的に除去されるため、生成される水は極めて高い純度を実現します。

たとえば、RO膜システムをはじめとする各種膜分離システムに、イオン交換樹脂システム、さらには紫外線による殺菌および有機物分解を目的として設計されたUV照射装置を組み合わせることで、ミネラル成分、有機物、微粒子、さらには微生物に至るまで、あらゆる不純物を極限まで除去することが可能となります。

このようにして得られる水は、理論上の純粋な水に限りなく近い「超純水」と呼ばれ、半導体製造工場や精密機器の洗浄工程といった、極めて高い水質が求められる分野において欠かせない存在となっています。

なぜ純水が洗浄力を持つのか

純水が高い洗浄力を持つ理由は、不純物をほとんど含まない性質、その優れた浸透性と溶解性にあります。具体的には、純水にはミネラル成分や有機物などの不純物が含まれていないため、乾燥後に水ジミや残留物を残さず、対象物の表面を清潔に洗浄することが可能です。この特性は、ガラス製品や精密機器の洗浄、さらには洗車においても非常に有効です。特に純水を用いることで、水道水使用時によく見られる拭き上げ後の白いシミを気にする必要がなくなります。

また、純水は表面張力が低いため、微細な隙間や孔にも浸透しやすく、対象物の細部にまで行き届く洗浄効果を発揮します。加えて、不純物をほとんど含まないことにより、極めて高い溶解性を示すのも特徴です。

こうした純水の高い洗浄力は、半導体製造のように極めて高い清浄性が求められる現場でも重要な要素となっています。これらの分野では、より高度な「超純水」が使用されており、これは微粒子や有機成分をほとんど含まない、理論上の純水に近い水です。この超純水の製造には、極めて高純度かつ溶出物の少ないイオン交換樹脂が使用されます。たとえば、DuPont社や三菱ケミカル社といった先進的なメーカーは、超純水用途に特化した高性能な樹脂を開発・提供しており、高度な技術競争が行われています。

これらの理由から、純水は洗浄用途において非常に高い効果を発揮し、清浄性が求められるあらゆるシーンで必要とされる存在となっています。今後も、製造業や洗浄技術の分野において、純水の役割はますます重要性を増していくことでしょう。

実際の洗浄用途と効果

イオン交換樹脂を使用して製造された純水は、様々な洗浄用途においてその効果を発揮しています。このセクションでは、特に工業や研究室、家庭における実際の使用例を見ていきましょう。

工業での使用例

工業分野において、イオン交換樹脂を利用して製造される純水は、極めて重要な役割を果たしています。たとえば、ボイラー用水としての軟水用途をはじめ、一般的な純水レベルでは、金属部品の前処理洗浄や精密機械のリンス工程、ガラス製品の仕上げ洗浄など、幅広い産業において利用されています。さらに、自動車の部品洗浄やバッテリー製造工程、液晶・光学部品の表面処理、分析・研究用途での試薬水、さらには塗装前処理や洗車用途に至るまで、多様なシーンで純水の活用が進んでいます。また、食品・飲料向けの製造用水や、医薬品分野における特殊用途にも対応しており、安全性や品質が厳しく問われる現場でも信頼されています。

なかでも、さらに純度を高めた「超純水」は、半導体産業において欠かせない存在です。半導体チップの製造工程では、微細な汚れや不純物が製品品質に重大な影響を及ぼすため、極めて高い清浄性が求められます。超純水は、一般的な水道水とは異なり、ミネラル成分や微粒子、有機物質、微生物などをほとんど含まないため、極めて高い洗浄性能を発揮します。

たとえば、DuPont社や三菱ケミカル社によって製造される高性能イオン交換樹脂は、超純水の極限的なクリーン性を維持するために、溶出イオンや有機物の管理、微粒子発生の抑制といった高度な材料設計と精密な製造プロセスに基づいて開発されています。とくに、半導体製造における線幅のナノスケール化が進む中、回路の歩留まりや信頼性に直結する水質管理の重要性がますます高まっており、イオン交換樹脂には極低レベルでの金属不純物の制御や樹脂自身からの溶出物最小化が強く求められています。こうした背景のもと、業界内では常に技術革新と品質向上をめぐる高度な開発競争が繰り広げられています。

このように、工業用途で使用される純水は、単なる洗浄水ではなく、高度な技術と品質管理が求められる洗浄プロセスの中核的な要素として機能しています。

ラボや家庭での導入事例

次に、研究施設や家庭での純水の利用例について見てみましょう。

研究室においては、純水は化学実験や分析作業に不可欠な基礎インフラのひとつです。特に、実験器具の洗浄や試薬の希釈、標準溶液の調製といった工程では、イオンや有機物を極力含まない純水の使用が求められます。これは、水中の微量な不純物が分析結果に影響を及ぼすリスクがあるためであり、再現性と精度を担保するうえで極めて重要です。現在では、多くの大学や研究機関において、卓上型または壁掛け型の超純水製造装置(RO+イオン交換+UV+0.2µmフィルターなど)が導入されており、必要な水質レベルに応じた水のオンデマンド生成が行われています。

一方、家庭においても純水や軟水の利用は着実に広がりつつあります。たとえば、高級ガラス製品やクリスタル製のコップを洗浄する際、軟水を使用することで水道水に含まれる硬度成分(カルシウム・マグネシウム)による水シミや白残りを防ぐことができ、仕上がりが格段に美しくなります。また、後拭きの手間も軽減され、日常的な清掃作業の効率化にもつながります。

さらに、洗車用途においても純水の効果は顕著です。純水は溶解力に優れ、不純物の再付着や乾燥後の水ジミの発生を抑えることができます。表面張力が低いため、車両の微細な凹凸や隙間にまで水が浸透し、細部まで清浄に仕上げることが可能です。こうした特性から、最近では家庭用の純水洗車システムも注目されており、プロ仕様に近い仕上がりを一般家庭でも実現できるようになっています。

このように、純水は工業用途にとどまらず、研究分野や家庭用途においてもその有用性を発揮しており、さまざまな分野における「清浄性の質」を支える基盤技術として、今後さらにその活用が期待されています。