洗車キャンペーン!開催中 是非この機会にレンタル純水器を

初めての方にも手軽に純水洗車を体験していただける「レンタル純水器」をご提供しています

BLOG & INFO

カチオン交換樹脂は、さまざまな産業での純水製造や水処理に欠かせない重要な素材です。しかし、その使用に伴い発生する溶出物は、私たちの知らないところで潜在的なリスクをもたらすことがあります。特に、強酸性陽イオン交換樹脂から発生するポリスチレンスルホン酸は、新品製造時の汚れや経年使用による酸化劣化が原因で溶出されるため、その影響を理解しておくことが重要です。本記事では、カチオン交換樹脂の基本的な知識を背景に、溶出物の種類やその影響、アニオン樹脂汚染のメカニズムと具体的な対策について解説します。これにより、カチオン樹脂の安全な運用を実現し、業界内での汚染問題への理解を深める手助けを提供します。特に、溶出物の量や分子量に注意を払い、より安全で効果的な水処理の実現に向けた実践的な知識を得ることができる内容となっています。

カチオン交換樹脂は、イオン交換技術を利用して水や溶液中の陽イオンを選択的に吸着・脱着する材料です。これにより、特定の成分をろ過することが可能であり、さまざまな用途で利用されています。カチオン交換樹脂は、主にポリスチレンなどの有機ポリマーをベースに構築されており、その表面にはスルホン酸基(-SO3H)が結合しています。このスルホン酸基は、陽イオン(例えば、ナトリウム、カルシウム、マグネシウムなど)と相互作用し、交換反応を行います。カチオン交換樹脂の性能は、架橋度や粒子サイズ、表面積、pH環境に影響されることが多いです。

カチオン交換樹脂は、三次元的な網目構造を持ち、この構造がイオンの交換能力を高めています。網目のサイズや形状により、交換できるイオンの種類や速さが異なります。一般的には、強酸性カチオン交換樹脂に関して、大きな架橋度を持つ樹脂は、耐酸化性に優れ、長期間使用することが可能です。これに対して、低架橋度の樹脂は柔軟性がある一方で、酸化劣化が進みやすく、溶出物問題に悩まされることがあります。

カチオン交換樹脂は、アニオン樹脂との組み合わせにより、水処理、化学分析、医療、食品産業など、多岐にわたる分野で利用されています。特に水処理分野では、硬水の軟化や純水製造、さらには固体触媒としての利用も一般的です。医療分野では、透析液の調製や医薬品の沈殿除去に活用されており、食品産業では、製品の品質向上を目的とした用途が見られます。さらに、新たな技術の開発に伴い、カチオン交換樹脂の応用範囲は今後も拡大すると考えられています。

カチオン交換樹脂は、さまざまな水処理プロセスで広く用いられていますが、その使用に伴って発生する溶出物については多くの注意が必要です。特に、強酸性の陽イオン交換樹脂は、溶出物としてポリスチレンスルホン酸が代表的です。これらの溶出物は、新品製造時の汚れや経年使用による酸化劣化など、さまざまな要因によって生じます。

カチオン交換樹脂からの溶出物は、主に新品時に見られる一時的なものと、長期間の使用によって生じるものに大別されます。新品の樹脂には、製造過程での残留物や微量の汚染物質が含まれることがあり、これらは使用開始後の短期間で溶出することがあります。例えば、強酸性陽イオン交換樹脂の中には、一部のメーカーによっては強力な洗浄プロセスが追加で実施され、新品時の溶出物を極力低減した製品も市販されています。

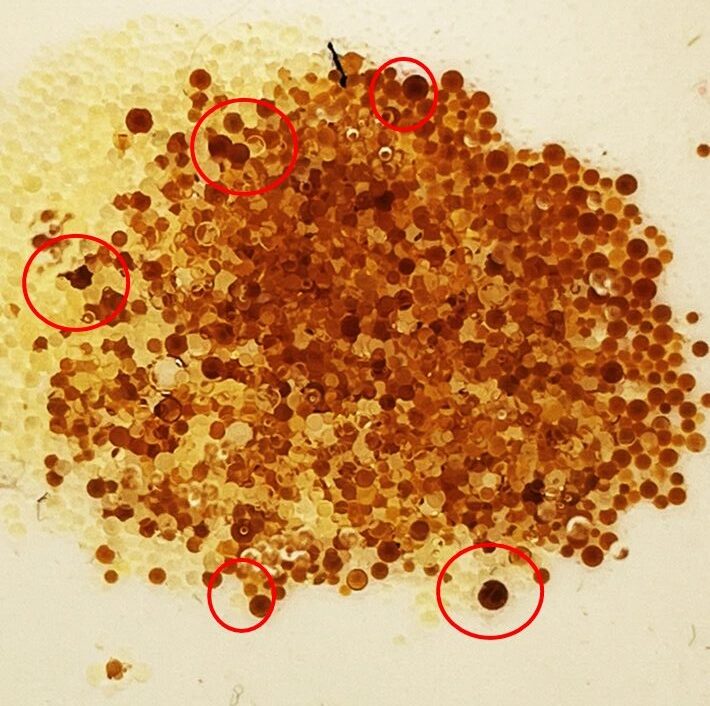

一方、経年による酸化劣化に伴う溶出物の発生は、使用環境に大きく依存します。一般に、架橋度の高い樹脂は酸化に対して比較的強いとされる一方、軟水用途の低架橋度樹脂は酸化を受けやすく、溶出物が発生しやすい傾向があります。例えば、特定の低架橋度カチオン樹脂では、純水中に懸濁させて放置するだけで、上澄みが赤色に変化するなどの顕著な現象が見られることもあります。したがって、樹脂の選定と使用条件の管理は、溶出物の発生を抑制する上で重要な要素となります。

カチオン交換樹脂からの溶出物が及ぼす影響は多岐にわたります。特に純水製造においては、溶出物が水質の低下を招く可能性があり、電子機器や医療用途では深刻な問題となることがあります。例えば、ポリスチレンスルホン酸などの溶出物は、アニオン樹脂の汚染源となることが知られており、その結果、水処理システム全体の効率や最終製品の品質に影響を及ぼす可能性があります。

また、溶出物の分子量も影響の大きな要因の一つです。分子量が低い溶出物は、通常の再生処理によってアニオン樹脂から容易に除去できるため、適切な再生処理を実施すれば影響を最小限に抑えることが可能です。一方、分子量が高い場合は、除去が困難になるため、より厳密な管理が求められます。

最終的に、カチオン交換樹脂からの溶出物を評価する際には、単にその量だけでなく、化学構造や分子量も重要な指標となります。樹脂の選定や使用条件を慎重に検討し、継続的な監視と適切な管理を行うことで、溶出物によるリスクを軽減することが求められます。

アニオン樹脂は水処理や化学プロセスにおいて重要な役割を果たす材料ですが、汚染問題はその効果的な運用に影響を与えることがあります。本項ではアニオン樹脂汚染のメカニズムとそれに対する対策について考察します。

アニオン樹脂は一般的に有害な陰イオンを捕集するために使用されますが、使用環境やプロセスの影響により、樹脂自身が汚染される可能性があります。まず、汚染の最も一般的なメカニズムは、外部環境からの汚染物質の取り込みによるものです。特に工場排水や化学薬品からの侵入が原因で、アニオン樹脂内に不純物が蓄積されることがあります。これらの不純物は、樹脂の効率を低下させ、最終的には製品品質の低下につながります。

さらに、カチオン樹脂からの溶出物も汚染の一因です。純水製造においてアニオン樹脂はカチオン樹脂と混床もしくはシリーズとして使用されることが一般的ですので、カチオン樹脂の経年使用もしくは酸化剤流量による酸化劣化により溶出物するポリスチレンスルホン酸に汚染される可能性があります。

アニオン樹脂の汚染を防ぐためには、適切な管理と対策が不可欠です。有機物の流入が予想される場合、マクロポーラス型のアニオン樹脂を選定することが有効な対策の一つとなります。また、定期的な品質検査を実施し、不純物の蓄積状況を把握することで、早期に適切な対応を取ることが可能となります。

さらに、再生処理の際には、倍量再生の実施や温水・温苛性ソーダの利用も有効です。ただし、汚染物質の種類や分子量によっては、再生処理では十分に脱着できない場合もあるため、その際にはアニオン樹脂自体のイオン交換速度を評価し、新品樹脂への交換を検討する必要があります。特に、カチオン樹脂からの溶出物であるポリスチレンスルホン酸は、分子量によってアニオン樹脂の汚染への影響が異なると考えられるため、カチオン樹脂の溶出物分析と組み合わせた評価が求められます。

加えて、使用環境の管理も重要な要素となります。樹脂が使用される施設内の衛生環境を整えることに加え、被処理水タンクへの異物や特殊な薬品の混入を防ぐことも求められます。具体的には、原水(被処理水)の水質確認、作業環境の清潔維持、運搬・保管時の適切な管理などが挙げられ、これらを徹底することで樹脂の性能を維持し、安定した運用につなげることが可能となります。

最後に、アニオン樹脂を使用するプロセス全体の情報を集約し、運用者間で知識を共有することも重要です。汚染リスクを的確に評価し、対策を共有することで、管理能力の向上につながります。

アニオン樹脂の効果的な管理は、製品品質の向上に寄与するだけでなく、運用の最適化にも貢献します。適切な管理手法を実施し、汚染リスクを軽減することが、持続可能な運用のために不可欠です。

洗車キャンペーン!開催中 是非この機会にレンタル純水器を

初めての方にも手軽に純水洗車を体験していただける「レンタル純水器」をご提供しています

close