第3回 種類別イオン交換樹脂の構造を理解しよう (全12回)

イオン交換樹脂は、水処理や環境浄化における重要な役割を果たしており、その理解は多様な応用の可能性を広げます。本記事では、イオン交換樹脂の基本概念から始まり、具体的な種類とそれぞれの用途について詳しく探ります。カチオン交換樹脂とアニオン交換樹脂の特性や、内部構造に着目することで、樹脂の性能がどのように影響を受けるかについても深掘りします。

樹脂の選定に悩む方にとって、種類や特性を正しく理解することは、効果的な選択を行うための第一歩です。これにより、用途に最適な樹脂を見極め、水質改善や資源回収の効率を最大化する手助けとなるでしょう。次のセクションでは、イオン交換の仕組みとそれに基づく樹脂の種類を解説していきます。

イオン交換樹脂の基本概念

イオン交換樹脂は、液体中のイオンを交換する能力を持つ高分子材料です。この材料は主に水処理や水質改善に使用され、様々な分野で広く利用されています。イオン交換樹脂はその性質上、特定のイオンを選択的に吸着し、別のイオンと交換することができます。この仕組みにより、飲料水の処理から産業水のリサイクル、さらには化学製品の製造プロセスに至るまで、多目的に応用されています。

イオン交換樹脂の母体構造

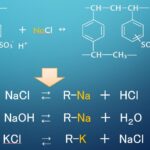

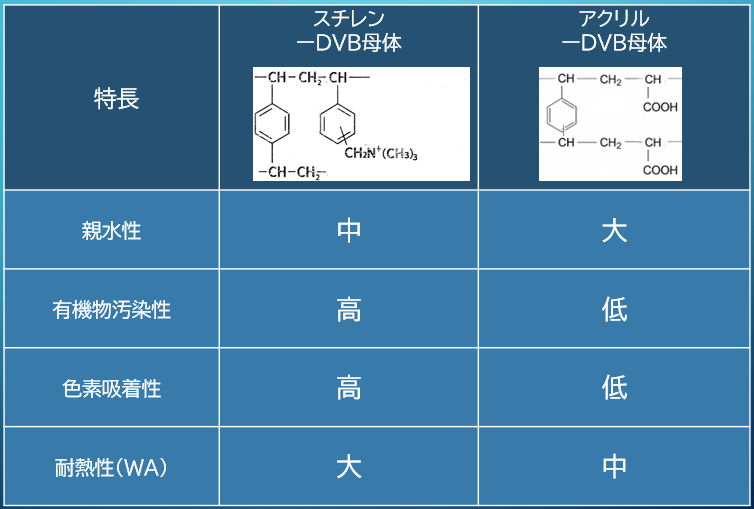

イオン交換樹脂の母体構造は、カチオン樹脂およびアニオン樹脂に共通しており、大きく二つに分類されます。ひとつはスチレンとジビニルベンゼンの共重合体、もうひとつはアクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルとジビニルベンゼンの共重合体です。この母体構造に官能基を導入することで、用途に応じたカチオン樹脂やアニオン樹脂が製造されます。

具体的には、スチレン–ジビニルベンゼン共重合体にスルホン酸基を導入すると強酸性陽イオン交換樹脂が得られます。また、同じ母体をクロロメチル化し、さらにアミノ化によって四級アミノ基を導入すると、強塩基性陰イオン交換樹脂となります。

一般的に、市販されているイオン交換樹脂の主流はスチレン系の母体構造です。一方、アクリル酸エステル系やメタクリル酸エステル系の母体構造は、主に弱酸性陽イオン交換樹脂や弱塩基性陰イオン交換樹脂に利用されています。

左の表に示すとおり、スチレン系の樹脂は一般に有機物による汚染を受けやすい一方で、耐熱性に優れています。これに対して、アクリル酸系の樹脂はスチレン系に比べて親水性が高い反面、耐熱性は劣ることが知られています。

このように母体構造の違いによってイオン交換樹脂の特性は大きく異なるため、使用用途に応じて適切な母体構造を選択することが重要です。さらに、母体構造の違いによって強塩基性・弱塩基性あるいは強酸性・弱酸性の樹脂で市販されている製品ラインナップも異なりますので、実際にご使用中あるいはご検討中の樹脂の特性を把握する上で参考としてください。

ゲル型とポーラス型

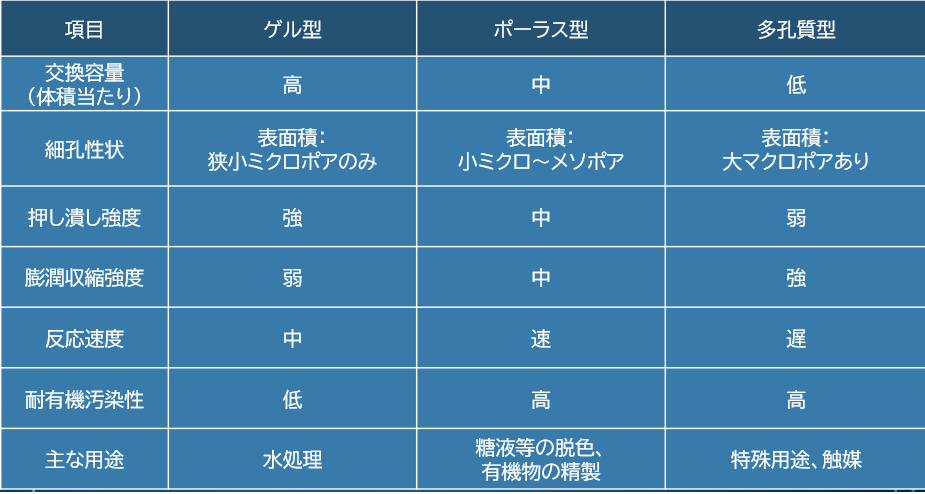

イオン交換樹脂の母体構造として代表的なのが「ゲル型」と「ポーラス型」です。

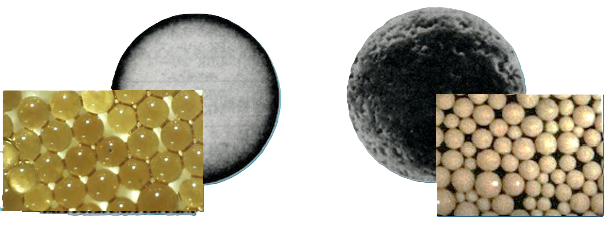

ゲル型は均一な三次元網目構造を持ち、狭小ミクロポアが主体、外観は透明〜半透明で、一般的に写真で目にすることの多いタイプです。一方、ポーラス型は樹脂内部にミクロポア以外にマクロポアやメソポアと呼ばれる1000Å程度の細孔を持つ構造を備えています。これにより、物質の出入りや有機分子の吸着挙動が異なります。

さらに市販されているタイプとして「MRタイプ(マクロレティキュラー型)」と呼ばれるものがあります。これは微細な樹脂粒子を固め、外側を薄い層で覆った構造を持ち、見た目はゲル型やポーラス型と大きな差はありません。しかし、細孔の分布に違いがあり、MRタイプはランダムな細孔構造を持つのに対し、ポーラス型は比較的連続性のある貫通孔が形成されていると考えられています。こうした構造差は樹脂の性能に影響するため、実際に採用する際にはスケールアップの前に実験室レベルでの評価を行うことが推奨されます。

性能面の比較では、ゲル型は体積あたりのイオン交換容量が高い一方、ポーラス型は内部に細孔を持つため交換容量は相対的に低下します。しかし、この細孔があることで有機物除去性能や耐有機物汚染性に優れる特徴を発揮します。反面、構造に細孔を多く含むため、押し潰し強度はゲル型に比べて低下する傾向があります。

以上のように、ゲル型とポーラス型は一長一短があり、用途や処理対象に応じて選定を行うことが重要です。特にポーラス型は細孔サイズや構造が多様であるため、最終用途に合わせて実験的に性能を確認した上で導入を検討するのが望ましいといえます。

樹脂の種類と用途

イオン交換樹脂は、大きく分けてカチオン交換樹脂とアニオン交換樹脂に分類されます。これらの樹脂は、用途に応じて強酸性・弱酸性、強塩基性・弱塩基性の構造を持ち、物質の性質に依存した選択が求められます。

例えば、強酸性カチオン樹脂では高い交換容量を維持しつつ、幅広いpH範囲での使用が可能です。一方で、弱酸性カチオン樹脂はよりpHの高い領域で交換特性を持ちます。アニオン交換樹脂についても同様に、強塩基性タイプは高い除塩能力を持ち、さまざまなpH域でイオン交換可能ですが、弱塩基性のタイプでは、稼働するpHの領域が酸性域に限られています。

このように、イオン交換樹脂はその種類や性質の多様性によって、さまざまな業界で必要不可欠な存在となっており、正しい理解と選定が重要です。

樹脂の選択は、目的の水質改善や特定の産業用途に応じて行われ、その選定次第で処理効率やコストパフォーマンスに大きな影響を与えるため、適切な種類の樹脂を選ぶことが求められます。樹脂の設計や性能について理解を深めることで、より適切な選択が可能になるでしょう。

カチオン交換樹脂の構造と特性

カチオン交換樹脂は、水溶液中のカチオン(陽イオン)を特定のカチオンと交換する能力を持つ高分子材料です。これにより、さまざまな用途に用いられ、例えば水の軟化、重金属イオンの除去、さらには食材や製薬分野などでも使用されています。カチオン交換樹脂は、性能や用途に応じて、様々な種類や構造を持つため、その特性を理解することが重要です。

カチオン交換樹脂の種類

カチオン交換樹脂は、主に酸の強弱によって分類され、一般的には「強酸性カチオン交換樹脂」と「弱酸性カチオン交換樹脂」の2種類に分けられます。

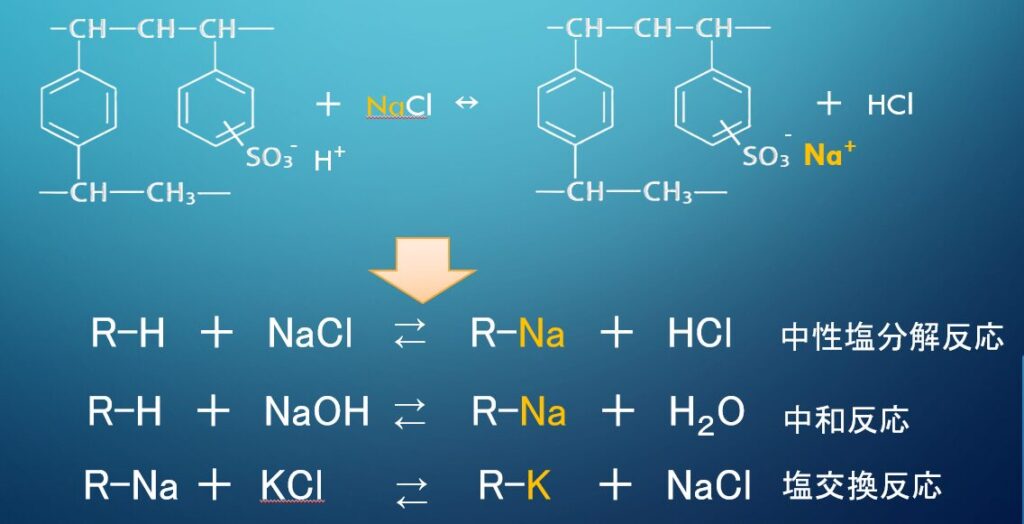

強酸性カチオン交換樹脂は、スチレンとジビニルベンゼンの共重合体を母体構造とし、スルホン酸基を有する樹脂です。pHの影響をほとんど受けず、広い条件下で安定してカチオン交換を行うことができます。

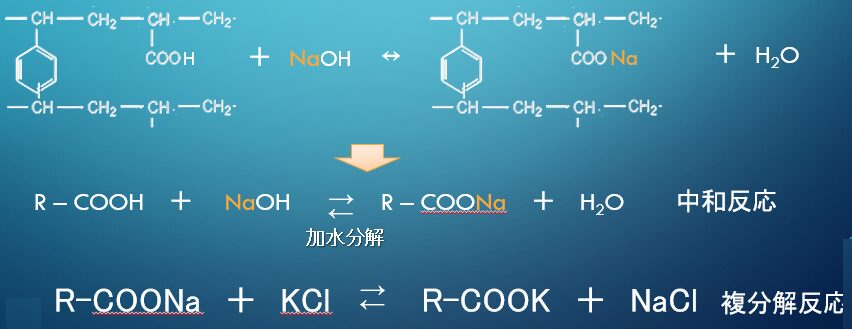

一方、弱酸性カチオン交換樹脂は、メタクリル酸またはアクリル酸とジビニルベンゼンの共重合体を母体構造とし、カルボン酸基を有しています。中性付近のpH条件で最も活性が高く、特に中性水が求められる用途に適しています。

また、樹脂を選定する際には、粒径や細孔構造にも注意を払う必要があります。これらの要素により、イオン交換速度や交換容量が大きく異なるためです。細孔構造が異なることで樹脂の特性も大きく変化するため、目的に応じた適切な選択が重要です。実際の選定にあたっては、各メーカーのカタログに記載された母体構造や物性データを確認し、比較検討してみてください。

カチオン交換樹脂を正しく理解することは、さまざまな分野における適切な利用に欠かせません。

また、市販されているイオン交換樹脂は無数の組み合わせが存在するわけではなく、工業的に安定した製造が可能な製品に限定されています。

そのため、用途に応じた樹脂を選定する際には、まず各メーカーが提供するカタログやデータシートを参照し、続いて実験室レベルでの吸着試験を実施することが望まれます。さらに、プラント設計段階では、実使用条件を整理・検証するプロセスが必要となります。

アニオン交換樹脂の構造と特性

アニオン交換樹脂は水処理や化学分析、薬品の精製など多くの分野で重要な役割を果たしています。イオン交換樹脂は、特にカチオン交換樹脂とアニオン交換樹脂の二つに大きく分けられ、アニオン交換樹脂は陰イオンを捕捉する能力から、さまざまな用途で活用されています。アニオン交換樹脂の特性を理解することで、より効果的に選定し使用することが可能になります。

アニオン交換樹脂の種類

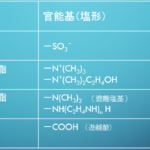

アニオン交換樹脂は、用途や処理対象の性質に応じて複数のタイプに分類されます。一般的には、強塩基性アニオン交換樹脂と弱塩基性アニオン交換樹脂の2種類に大別されます。

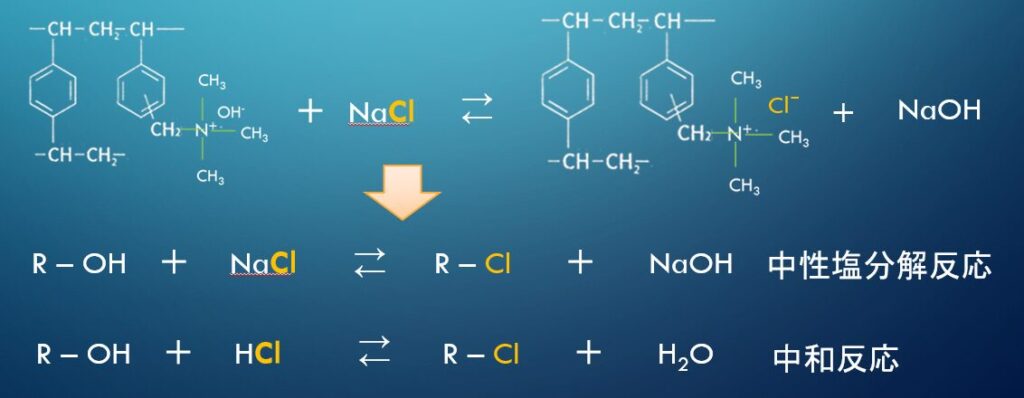

まず、強塩基性アニオン交換樹脂は、スチレンとジビニルベンゼンの共重合体を母体構造とし、官能基として第4級アンモニウム基を導入したものです。代表的なタイプには、Ⅰ型(トリメチルアンモニウム基)とⅡ型(トリメチルエタノールアンモニウム基)があります。

Ⅱ型はⅠ型に比べて塩基性がわずかに低いものの、再生効率に優れ、高い交換容量を維持した運転に適しています。一方で、シリカの吸着性能はⅠ型にやや劣る傾向があるとされています。そのため、被処理水の組成や運転条件、設備仕様に応じて適切なタイプを選定することが重要です。いずれの強塩基性アニオン交換樹脂も、全pH域でイオン交換が可能であり、中性塩分解反応や中和反応を伴う処理に広く利用されています。

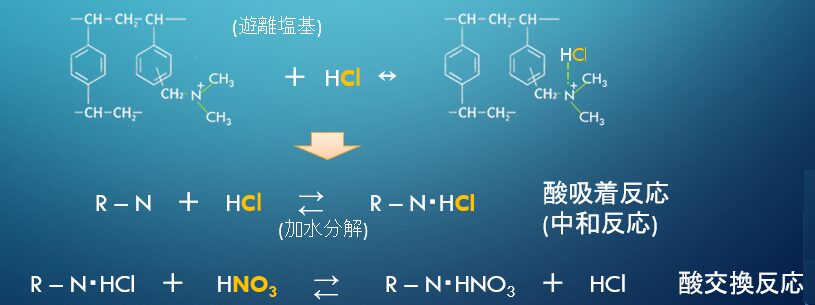

一方、弱塩基性アニオン交換樹脂は、スチレン系またはアクリル系を母体構造とし、官能基として第3級アミン基(ジメチルアミン基など)を導入したタイプです。

これらは塩基度が強塩基性樹脂に比べて低く、主に酸性条件下で官能基が解離し、イオン交換反応を示します。一般的にはpH 9以下の範囲で作用し、強塩基性樹脂のような中性塩分解反応は行わず、主に酸性成分(塩酸、硫酸など)の吸着除去に用いられます。

したがって、アニオン交換樹脂の選定にあたっては、対象となる水質成分や処理目的に応じて、強塩基性樹脂と弱塩基性樹脂のいずれを採用するかを適切に判断することが重要です。樹脂の種類や構造的特徴を正しく理解することで、より効果的な水処理設計と安定した運転管理が可能となり、結果として最終製品の品質向上にもつながります。

次回は、これらアニオン交換樹脂の性能や特性をさらに掘り下げ、実際の用途における利点や留意点について詳しく解説してまいります。

【初回価格 3,680円】お試しレンタルキャンペーン

純水器ボンベの家庭用レンタルを始めました。この機会に是非お試しください。

拭き取り不要 純水器のメンテナンスはいらない イオン交換樹脂の交換も不要 ボディーの美観を維持できる

数量限定によるセール価格! 無駄な自動課金はありません。