第5回 基礎知識!イオン交換樹脂の選択係数と再生(全12回)

イオン交換樹脂は、工業や環境処理において重要な役割を果たしていますが、その効率的な利用には深い理解が求められます。この記事では、イオン交換樹脂の基礎から選択係数の重要性、再生プロセスに至るまで、体系的に解説します。特に、選択係数は樹脂の性能を大きく左右する要素であり、適切な選択が求められます。

また、再生方法の理解は、樹脂を長期的に活用するために不可欠です。再生の仕組みを理解し、効果的な方法を導入すること、また再生効率の良い樹脂を選定することで、コスト削減と環境負荷の低減が実現可能です。

この記事を通じて、原水水質および要求水質に合致したイオン交換樹脂選定の重要性、加えて使用効率を向上させるための具体的な知識と技術を学ぶことができるでしょう。あなたの実務における有益な情報を提供しますので、ぜひご一読ください。

イオン交換樹脂の基礎知識

イオン交換樹脂は、主に水処理や化学工業で使われる重要な材料です。この樹脂は、特定のイオンを選択的に吸着し、他のイオンと交換する能力を持っています。

これにより、溶液中のイオンの濃度を調整し、プロセスの最適化を図ることができます。イオン交換樹脂は、陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂の2つに大きく分けられ、それぞれ異なる応用分野が存在します。

イオン交換樹脂の選択性とは

イオン交換樹脂における選択性は、樹脂の種類や構造設計、さらには溶液中のイオンの性質によって大きく左右されます。

たとえば、陽イオン交換樹脂は金属カチオン(Na⁺、Ca²⁺など)に対して高い選択性を示すのに対し、陰イオン交換樹脂は陰イオン(Cl⁻、SO₄²⁻など)に対して選択的に働きます。

このような選択性の違いは、水処理システムや化学プロセスの設計方針に直接関わるため、目的に応じた樹脂選定において極めて重要な要素となります。

さらに、同じ種類のイオン交換樹脂であっても、交換対象となるイオンの種類によって選択性に差が生じます。

この選択性は一般に可逆的な反応として表れ、また溶液の濃度やpH条件によってその強度が変化することが知られています。

選択性の定量的な指標として用いられるのが選択係数です。選択係数は、特定の条件下で異なるイオン種に対する樹脂の選好性を比較・評価するための値であり、樹脂性能を客観的に理解するうえで有効な手段です。

次章では、この選択係数の定義と基本的な考え方について詳しく解説します。

イオン交換樹脂の再生の必要性

イオン交換樹脂は使い捨ての消耗品ではなく、適切に再生処理を行い、繰り返し利用することが求められる材料です。

樹脂は使用を重ねるうちに、処理対象となる特定のイオンで飽和し、イオン交換容量が低下します。

そのため、定期的な再生処理(regeneration)が不可欠です。

再生プロセスでは、一般的に塩酸(HCl)や苛性ソーダ(NaOH)などの再生薬品を用いて、樹脂内部に吸着しているイオンを選択性の高いイオンから低いイオンへ置換し、再びイオン交換が可能な状態に戻します。

この工程によって、樹脂の機能を回復させるとともに、寿命を延ばし、経済的な運転を実現することができます。

再生を効果的に行うためには、選択性の高いイオンを低選択性イオンに置き換えることが重要であり、これにより次の処理サイクルで再び効率的なイオン交換反応を行うことが可能となります。

選択係数の重要性

イオン交換樹脂を利用する際に、選択係数は非常に重要な要素です。この係数は、特定のイオンの捕捉能力を示す指標であり、異なるイオンが樹脂上でどの程度選択的に吸着されるかを表します。選択係数が高い場合、特定のイオンが優先的に吸着され、プロセスの効率が向上します。これにより、より効果的な分離や精製が可能になります。

選択係数の定義

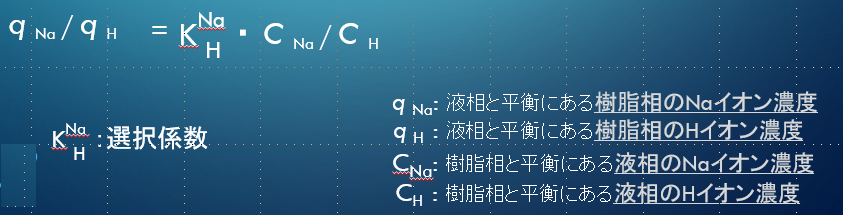

選択係数は、特定のイオンに対する樹脂の選好性を数値化したもので、一つのイオンに対する吸着能力と、他の競合イオンとの比率として定義されます。具体的には、以下の数式によって表されます。

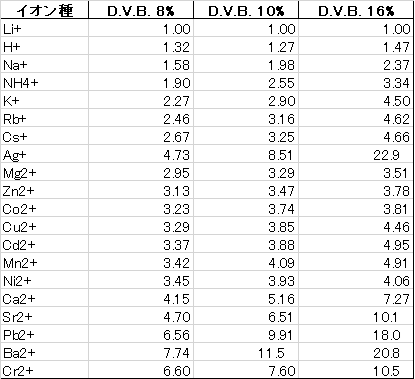

選択係数 は2つのイオン間での数値で表記され、例えば左図は水素イオンに対するNaイオンの選択係数を表している式で、液相中のHイオンとNaイオンの各濃度およびイオン交換樹脂に吸着しているHイオンとNaイオンの濃度の割合で計算されます。この場合の選択係数は、8%架橋度の強酸性陽イオン交換樹脂で約1.56となります。

この選択係数(Selectivity Coefficient)が大きいほど、特定のイオンが樹脂により強く吸着されやすいことを示します。

たとえば、ナトリウムイオン(Na⁺)とカルシウムイオン(Ca²⁺)の選択係数を比較すると、カルシウムイオンの方が高い選択性を示します。

そのため、イオン交換樹脂はナトリウムイオンよりもカルシウムイオンを優先的に吸着します。

この性質を利用した代表的な例が軟水化処理です。

水道水を軟水にする際には、ナトリウム形の陽イオン交換樹脂を使用し、硬度成分であるカルシウムイオン(Ca²⁺)やマグネシウムイオン(Mg²⁺)を樹脂に吸着させ、その代わりにナトリウムイオン(Na⁺)が溶出します。

これにより、硬度成分が除去されて軟水化が実現します。

この反応は、家庭用軟水器や飲料水処理設備などで広く応用されています。

さらに、表に示すように、強酸性陽イオン交換樹脂では架橋度が高いほど、同一イオンに対する選択係数が高くなる傾向があります。

つまり、樹脂構造の緻密さ(架橋度の違い)やイオン種の種類によって、吸着選択性に明確な差が生じることがわかります。

これにより、樹脂設計や選定時に、目的とするイオン種に合わせた架橋度の最適化が重要となります。

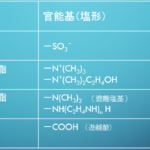

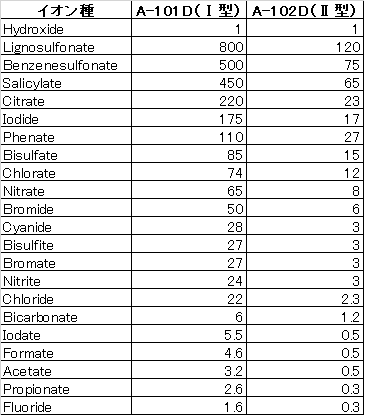

一方、強塩基性陰イオン交換樹脂については、Ⅰ型とⅡ型の間で塩基度が異なることが知られています。

選択係数を比較すると、その差はより明確です。

たとえば、塩化物イオン(Cl⁻)の選択係数(OH⁻イオンに対する相対値)は、Ⅰ型樹脂では約 22 であるのに対し、Ⅱ型樹脂では 2.3 程度と、一桁以上低い値を示します。

このことから、どちらの樹脂も全pH域でイオン交換反応が可能ではあるものの、選択性の強さという観点ではⅠ型が優位であることがわかります。

さらに、選択係数の関係式を利用することで、実際の系におけるイオン分配やリーク挙動の推定も可能です。

たとえば、2種類のイオンが共存する条件下で、樹脂中に吸着しているイオン量が実測によって得られている場合、平衡状態における微量成分(リークイオン)の濃度を算出することができます。

ただし、これらの計算は一定の仮定(理想的平衡条件など)に基づくものであり、実際の運転条件では溶液濃度・温度・共存イオンなどによって結果が変動する点に留意が必要です。

選択係数は、イオン交換樹脂の性能を最大化する上で重要な指標です。樹脂の種類や構造、操作条件(pHや温度など)によって選択性が変化し、分離精度やプロセス効率に大きく影響します。適切な樹脂選定と条件設定により、必要なイオンを効率的に抽出し、不要な吸着を抑えることが可能です。したがって、選択係数の理解は、イオン交換プロセスの最適化と品質向上の基盤となります。

イオン交換樹脂の再生プロセス

イオン交換樹脂は、水処理や化学プロセスで重要な役割を担い、使い捨てではなく再生によって繰り返し利用されます。再生は樹脂の交換能力を回復させる工程であり、一般的に塩酸や苛性ソーダなどの薬品を用いて行われます。これにより、樹脂は不純物イオンで飽和した状態から、再びイオン交換が可能な本来の状態へと戻ります。

再生の仕組み

イオン交換樹脂の再生は、樹脂中の飽和したイオンを薬品によって置換する過程を指します。例えば、陽イオン交換樹脂に飽和したナトリウムイオンが存在する場合、これを塩酸で処理することで、ナトリウムイオンは塩酸の水素イオンに置き換えられます。この操作により、樹脂は再び新しいイオンを交換できる状態になります。

これまでの説明から、再生反応は選択性の逆方向に進むため、自然には十分進行しにくいことが分かります。このため、再生したいイオンの濃度を高めて濃度差を与えることで、反応を促進させる方法が一般的です。

ただし、濃度差を大きくしても理論上の当量どおりには再生が進まない場合が多く、その実際の再生のしやすさを示す指標として「再生効率」が用いられます。

左図は、代表的な架橋度8%の強酸性陽イオン交換樹脂における再生曲線を示しています。

この再生曲線は、樹脂をあらかじめ100%Na形およびCa形に変換した後、再生剤として塩酸(HCl)を添加した際の再生率を表したものです。

理論的には、イオン交換反応が 1:1 の化学量論比で進行する場合、再生剤の使用量に応じて再生率も比例的に上昇すると考えられます。

しかし、図からわかるように、実際には100%の再生には到達しません。

さらに、この再生挙動はNaイオンとCaイオンで大きく異なります。

これは、Naイオンの方がCaイオンに比べて選択係数が低く、樹脂との結合が弱いため、再生剤によってより容易に置換(再生)されることを意味しています。

一方、Caイオンは選択性が高く、より強く樹脂に保持されるため、同条件下では再生効率が低くなる傾向があります。

一方、弱酸性陽イオン交換樹脂および弱塩基性陰イオン交換樹脂では、各々のH⁺イオンおよびOH⁻イオンに対する選択性が高いため、理論的には1:1の再生反応が可能とされています。

ただし、弱樹脂の場合は反応が進行するpH範囲が強樹脂とは異なることに加え、中性塩分解反応に関与するほどの酸性度・塩基度を持たないため、使用可能な範囲が限定されるという特性があります。

純水製造装置などでは、これらの特性を活かして強塩基性陰イオン交換樹脂と弱塩基性陰イオン交換樹脂を複床式で組み合わせて使用するケースが一般的です。

この構成では、鉱酸成分(Cl⁻、NO₃⁻など)を弱塩基性樹脂で吸着し、シリカなどの弱酸性成分および弱樹脂で吸着できない一部の鉱酸を強塩基性樹脂で除去します。

さらに、再生工程においては、強樹脂の再生液を利用して弱樹脂を同時に再生することができ、薬品使用量の低減や運転効率の向上につながります。

効果的な再生方法

効果的な再生方法を選定するためには、樹脂の種類・使用条件・再生の目的を総合的に考慮する必要があります。

再生条件の中でも特に重要なのが、再生液の濃度と流速です。

再生液の濃度が高すぎると樹脂構造を損傷する恐れがあり、逆に低すぎると再生効果が十分に得られません。

したがって、適切な濃度と流速のバランスを維持することが極めて重要です。

一般的な純水製造設備においては、長年の運転経験からすでに最適な再生条件が設定されている場合が多くあります。

一方で、新しい対象物質を扱うケースや、特定成分の分離・分取を目的とする用途では、再生条件を実験的に検討し、樹脂特性や処理対象に応じた条件最適化を行うことが必要です。

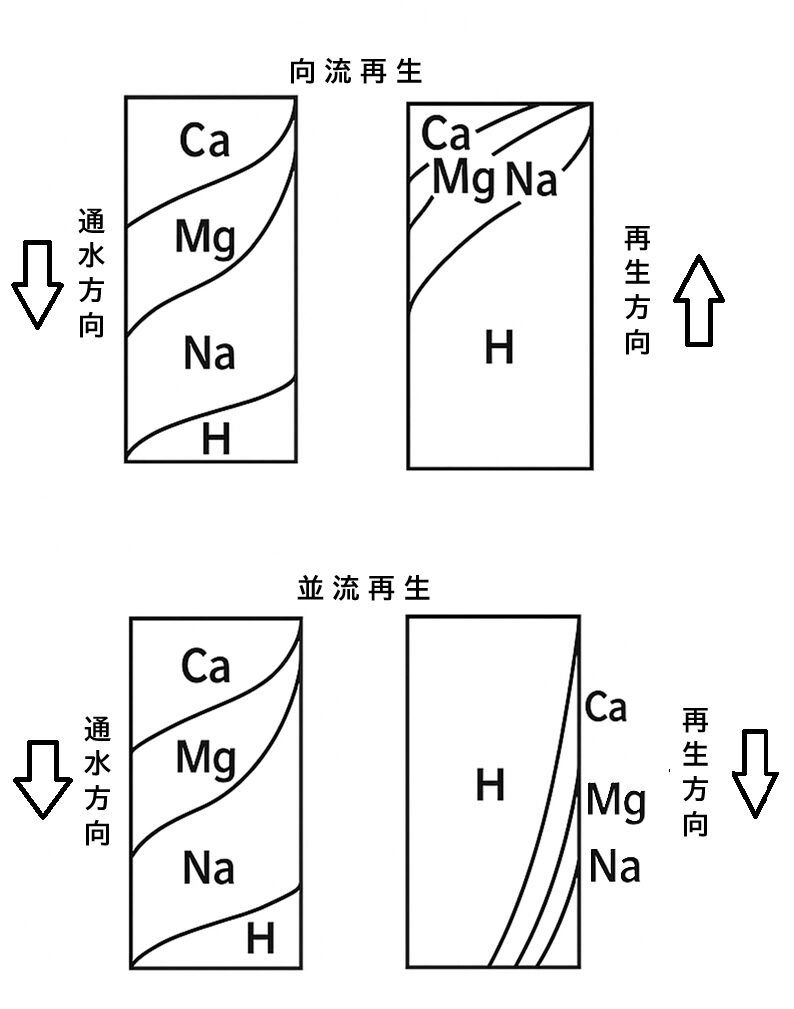

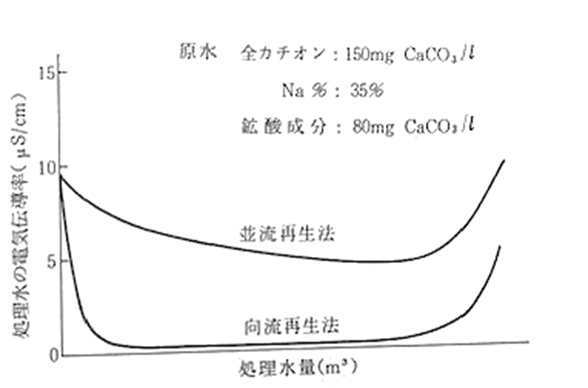

再生方式には大きく分けて、「向流再生(counter-current regeneration)」と「並流再生(co-current regeneration)」の2種類があります。

向流再生は、運転時の流れとは逆方向に再生液を通す方法で、薬品の使用効率が高く、再生後の純度立ち上がりも良好です。

経済的にも有利で、近年では多くの高性能純水装置で採用されています。

一方、並流再生は運転時と同方向に再生液を流す方法で、設備構成がシンプルで運用が容易という利点がありますが、純度の立ち上がりが遅く、薬品効率もやや低下する傾向があります。

これらの再生方式の特性と運転条件を正しく理解し、樹脂が常に最適な状態で機能するよう維持管理を行うことが重要です。

適切な再生設計と運転管理により、樹脂の劣化を最小限に抑え、長期的な安定運用が可能となります。

【初回価格 3,680円】お試しレンタルキャンペーン

純水器ボンベの家庭用レンタルを始めました。この機会に是非お試しください。

拭き取り不要 純水器のメンテナンスはいらない イオン交換樹脂の交換も不要 ボディーの美観を維持できる

数量限定によるセール価格! 無駄な自動課金はありません。