軟水で熱帯魚飼育する利点とは?

熱帯魚飼育では、水質づくりが最も重要な要素の一つです。中でも軟水は古くから利用されてきましたが、近年は「魚に良い」という一般論だけでなく、安定した水質を再現するための技術としても注目されています。

軟水生成の基本を理解すれば、水質管理がより安定し、再現性の高い飼育環境を整えることができます。ぜひ次章以降でその仕組みと具体的方法を学び、より効率的な水づくりに活かしてください。

軟水の基本知識

軟水は、水中に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの無機塩類が少なく、硬度が低い水のことを指します。基本的に、軟水は飲みやすく、特に日本を含む多くの地域で自然に存在しています。水道水の中でも軟水は一般的に家庭用水として用いられ、特に料理や飲料水として好まれる傾向があります。

軟水とは何か

水の硬度は、水中に含まれるカルシウム(Ca²⁺)とマグネシウム(Mg²⁺)の量によって決まります。

この合計量を「硬度」と呼び、炭酸カルシウム(CaCO₃)として換算した値で表すのが一般的です。単位にはミリグラム/リットル(mg/L)やドイツ度(°dH)がよく使われます。

一般的には硬度0〜60 mg/L程度の水を「軟水」とし、多くの淡水魚や水草にとって扱いやすい水質とされています。反対に、硬度が高い水は「硬水」と呼ばれ、アフリカンシクリッドなど硬水を好む魚に適しています。

硬度の違いで水質管理のポイントが変わるため、飼育する生体やレイアウトに合わせて硬度を調整することが大切です。

軟水と硬水の違い

軟水と硬水の最大の違いは、その成分にあります。軟水はカルシウムやマグネシウムなどの金属イオンをほとんど含んでいないため、口当たりが軽やかで、料理や飲料に適しています。特に、飲むときに味わいがまろやかであることから、多くの人にとって理想的な選択肢となります。

一方、硬水はカルシウムやマグネシウムが豊富に含まれていますが、これが時には水垢の原因となったり、料理に苦味を与えることがあります。しかし、硬水に含まれるミネラルは、骨や筋肉の健康に寄与するため、意図的に摂取する価値があります。特に、スポーツドリンクや健康食品では硬水の使用が見られるように、ミネラルの供給源として重要な役割を果たしています。

さらに、軟水と硬水は、使用する際の場面によって選択が異なると言えます。例えば、洗濯や掃除の際には、軟水の方が石鹸の泡立ちが良く、効果的に洗浄できます。逆に飲料水や料理には、用途に応じて選ぶことが重要です。このように、軟水と硬水にはそれぞれの特性があり、生活の中で上手に使い分けることが大切です。

熱帯魚飼育における軟水の利点

熱帯魚を飼育するうえで、軟水を使うことには多くのメリットがあります。軟水は魚への負担が少なく、健康維持や成長のサポートに役立つほか、全体の水質を安定させやすいという点でも優れていると言われます。特に、自然環境が軟水である熱帯地域の魚にとっては、より適した飼育環境を提供することができます。

また水草にとっても、軟水は負担が少なく、自然環境に近い穏やかな水質をつくります。魚は健康を保ちやすく、水草も栄養を吸収しやすくなるため、どちらも安定して育ちやすい環境と言えるでしょう。

魚の健康と成長

このように軟水は、一般的に魚と水草のどちらにとっても負担の少ない水質とされています。多くの熱帯魚は自然界で軟水環境に生息しており、硬度が低い方が生理的ストレスを受けにくく、栄養吸収もスムーズになるとよく言われています。逆に硬水では、カルシウムやマグネシウムが多く、魚の体調に影響したり、水草の葉に白い析出物が付着して成長を妨げる場合があるとも一般に指摘されています。

また、軟水は水質が安定しやすいという点でもメリットがあるとされています。硬度が低い水は沈着物や急なpH変動が起きにくく、濾過バクテリアの活動も安定しやすいため、コケの発生やガラス面の汚れを抑制しやすいと言われます。その結果、メンテナンスの手間も減り、水槽全体が清潔に保ちやすくなります。

このように、一般的には軟水を利用することで、魚の健康維持や水草の成長、水質の安定、汚れの抑制といった複数の面で良い環境をつくりやすいとされています。

一方で硬度の違いで水質管理のポイントも変わるため、飼育する生体やレイアウトに合わせて硬度を調整することも大切です。

水質の安定性

水質の安定性は、一般的に軟水の大きな利点としてよく挙げられています。軟水は硬度成分が少ないため、pHが急激に変動しにくく、水質が安定しやすいとされています。そのため、新しい魚を迎え入れるときや水換え・メンテナンスの際でも、生体へのストレスが抑えられやすいと考えられています。

軟水は、水草や生物ろ過システムとの相性が良いと言われています。硬度成分が少ないため、水草の葉に白い沈着物が付きにくく、光合成や養分吸収が妨げられにくいとされています。また、pHが急激に変わりにくい点も、水草や生体が落ち着いて過ごしやすい環境につながると一般に言われています。

さらに、軟水は濾過バクテリアの働きが安定しやすいともよく指摘されています。硬水に比べてフィルターや配管へのスケール付着が起こりにくく、流量低下やバクテリア活性の乱れが生じにくいとされます。水換え時の水質変化も穏やかになるため、全体の水質管理がスムーズになる点も魅力のひとつとされています。

ただし、これらは一般的に言われている傾向であり、すべての魚種・水草に当てはまるわけではありません。生体や植物の種類によっては、やや硬めの水を好むケースもあるため、個々の特性に合わせた水質づくりが大切です。

飼育が容易な魚種

軟水は特定の魚種にとって理想的な環境を提供するため、飼育が簡単です。オスカーやグッピー、ネオンテトラなど、多くの熱帯魚は軟水を好みます。これらの魚は、適切な水質によって最大限に美しい色合いや自然な行動を引き出すことができます。

また、軟水環境は水草の成長も促進し、水槽内の生態系全体を支える役割になります。初心者の方でも比較的飼いやすく、成功しやすいのが特徴です。このため、軟水を使うことで楽しい熱帯魚飼育体験を気軽に始めることができるでしょう。

軟水での飼育方法

熱帯魚飼育において軟水は重要な役割を果たします。水質が魚の健康や成長に与える影響は大きく、正しい軟水の製造方法や維持方法を理解することが必要です。本章では、軟水の作り方、水質管理とメンテナンス、そして飼育設備の選定について詳しく述べます。

軟水の作り方

軟水を作る方法はいくつかありますが、代表的な手法として イオン交換樹脂方式 と 逆浸透膜(RO)方式 が挙げられます。

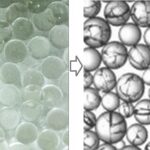

■ イオン交換樹脂による軟水化

イオン交換樹脂は、主に 強酸性陽イオン交換樹脂(Na型) が使用されます。

水道水中の硬度成分である カルシウム(Ca²⁺) や マグネシウム(Mg²⁺) を、樹脂内部に保持している ナトリウムイオン(Na⁺)と交換することで、水を軟化します。

仕組み

- Ca²⁺、Mg²⁺(硬度成分) → 樹脂に吸着

- Na⁺ → 水側に放出

- その結果、硬度成分が除去され、軟水になる

運用のポイント

- 樹脂は使用とともに交換容量が低下するため、一定量の通水後に再生または交換が必要。

- 水質計(GH・KH)で硬度を測り、目標硬度に達するよう調整する。

- 比較的流量が確保でき、アクアリウム用として手軽なのが利点。

■ 逆浸透膜(RO)方式

RO膜は、0.0001µm 程度の微細孔を持つ半透膜で、ミネラルから微粒子・溶解性物質までほぼすべての溶質を除去できます。

仕組み

- 水道水に圧力をかけ、RO膜の片側に通す

- 水分子のみが膜を通過し、ミネラル・重金属・硝酸塩などは排水側へ

- 得られる水はほぼ純水に近い

特徴

- 硬度0に近い水が得られるため、水質の基礎が非常に安定する

- ただし純水のままでは魚や水草にミネラルが不足するため、

必要に応じてミネラル剤で再調整(リミネラル)する必要がある

注意点

- 装置が大きい・導入コストが高め

- 廃水が一定量出る(原水の約2〜3倍)

まとめると、使用目的や求める水質に応じて、どちらを使うかを選ぶのが一般的。

- 軟水化には イオン交換樹脂(手軽・必要硬度に調整しやすい)と

- RO膜(高純度・完全にミネラルをリセットできる)という2つの主流方式がある。

水質管理とメンテナンス

淡水魚を安全に飼育するためには、pH・硬度・アンモニア・亜硝酸塩・硝酸塩といった水質項目をバランスよく管理することが大切だと言われています。これらは魚の健康やエサの食いつき、病気のリスクに大きく関わるため、最低限チェックしたいポイントです。

■ pH(ピーエイチ)

- 推奨値:6.0〜7.5程度(魚種による)

- 理由: pHが急激に変わると、魚が強いストレスを受け、病気の原因になるため。多くの淡水魚は弱酸性〜中性を好むと言われています。

■ GH(総硬度)

- 一般的な淡水魚:2〜6°dH

- 水草水槽では:1〜4°dH が良いと言われることが多い

- 理由: GH が高いとカルシウム・マグネシウムが多く、魚や水草の種類によっては成長トラブルにつながる場合があります。逆に低すぎるとミネラル不足になるため、適度な範囲が大切です。

■ KH(炭酸塩硬度)

- 推奨:1〜4°dH(弱めで安定)

- 理由: KH は pH を安定させる役割。高すぎると pH が上がりやすく、低すぎると pH が急変しやすくなると言われています。水草水槽では低めが好まれる傾向があります。

■ アンモニア(NH₃/NH₄⁺)

- 推奨:0 mg/L(完全にゼロ)

- 理由: アンモニアは最も毒性が高く、わずかな量でも魚にダメージを与えるため。エサの食べ残しやフンから発生します。

■ 亜硝酸塩(NO₂⁻)

- 推奨:0 mg/L

- 理由: アンモニアが分解される過程で発生する有害物質。エラを傷つけ、酸欠を引き起こすためゼロが基本です。

■ 硝酸塩(NO₃⁻)

- 推奨:20mg/L以下を目安

- 理由: 亜硝酸塩より毒性は弱いものの、蓄積すると魚の免疫が落ちるため、水替えで薄める必要があります。

水替えの頻度も重要で、一般的には2~3週間に15%から25%程度の水を替えることが推奨されます。この際には、カルキ抜きや水温調整を忘れずに行い、魚にストレスを与えないようにしましょう。また、フィルターの定期的な清掃や、底砂の掃除も行うべきです。これにより、有害物質の蓄積を防ぎ、水質を保つことができます。

【初回価格 3,680円】お試しレンタルキャンペーン

純水器ボンベの家庭用レンタルを始めました。この機会に是非お試しください。

拭き取り不要 純水器のメンテナンスはいらない イオン交換樹脂の交換も不要 ボディーの美観を維持できる

数量限定によるセール価格! 無駄な自動課金はありません。