強塩基性陰イオン交換樹脂の中性塩分解容量とOH量とは?

強塩基性陰イオン交換樹脂は、様々な産業で利用される重要な材料であり、その性能を理解することは、効果的なイオン交換プロセスを実現する上で欠かせません。本記事では、中性塩分解容量とOH量という二つの異なる指標について詳しく解説し、これらがどのようにイオン交換樹脂の機能や性能に影響を与えるのかを明らかにします。特に、中性塩分解容量が新品時にカタログで記載される指標である一方で、OH量は再生を繰り返す中での実際の性能を示す重要な要素であることに着目します。

読者は、これらの指標が製造プロセスに与える影響や、再生時に必要なOH量の測定がどのように業務管理に役立つのかを学ぶことができます。特に、強塩基性陰イオン交換樹脂を継続的に使用する際の課題や、中性塩分解容量の劣化についても深く掘り下げることで、流れの中での効率的な管理方法を理解する手助けができます。技術を持つ皆様がその知識を活用し、製造の質を高めるための有用な情報が得られることでしょう。

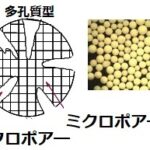

強塩基性陰イオン交換樹脂の基礎

強塩基性陰イオン交換樹脂は、化学プロセスや水処理技術において重要な役割を果たす高機能材料です。これらの樹脂は、特定のイオンを捕捉するための特性を持ち、製品に用いることにより様々なプロセスを効率化し、コストを削減することが可能です。

強塩基性陰イオン交換樹脂とは

強塩基性陰イオン交換樹脂は、主にアミン系の官能基を持ち、環境中に浸透した陰イオンを強力に捕らえる性質を有しています。これらの樹脂は、主に工業用水や飲料水の処理、または化学製品の生成プロセスにおいて使用されます。これらの樹脂の特性である強力なイオン交換能力は、その機能の基盤となり、例えば水中の硫酸イオンや塩素イオンなどを効率的に除去します。

用途と重要性

強塩基性陰イオン交換樹脂の主な用途には、水処理や制御、特定化学製品の生成、廃水処理、におけるイオン除去があります。これらの樹脂は、純水の製造においては不可欠であり、純水、超純水製造や飲料水としての安全性を確保するためなど特に重要です。中性塩分解容量が高いことは、高効率のイオン交換を可能にし、結果として製品の品質向上につながります。そのため、これらの樹脂の選定と管理はいかに重要であるかが理解されます。

また、強塩基性陰イオン交換樹脂は環境技術の進展においても重要です。廃水中の有害物質を除去する機能から、環境保護の観点で欠かせない存在となっています。これらを利用することで、資源循環型社会の実現に寄与することができるのです。」しかし、使用し続ける中で中性塩分解容量が低下することもあります。これは樹脂の経年によるもので、定期的な点検と管理が必要です。このように、強塩基性陰イオン交換樹脂は、その特性と幅広い用途から、現代の化学産業や環境保全において欠かせない存在なのです。

中性塩分解容量の概念

中性塩分解容量という用語は、イオン交換樹脂の性能を測る上で非常に重要な概念です。この指標は、特に強塩基性陰イオン交換樹脂に関連して使用され、樹脂自体が保持している中性塩からイオン交換が可能な能力を示します。従って、中性塩分解容量は、イオン交換樹脂が実際にどの程度のイオン交換が可能であるかを理解する上で、欠かせない指標となります。この容量は新品の状態でカタログに記載されているイオン交換容量と一致し、つまり新品時の強塩基性陰イオン交換樹脂は、最大限のイオン交換容量を備えています。

中性塩分解容量とは何か

中性塩分解容量とは、イオン交換樹脂が中性塩からイオンをどれだけ吸着・除去できるかを示すイオン交換容量のことを指します。

具体的には、樹脂が浸されている液体中にある中性塩がイオン交換に関わり、樹脂がその中から陰イオンをどれだけ引き抜けるかという能力を表します。

この値は、樹脂がもともと持っている塩基性(=第四級アンモニウム基などの機能基)に起因しており、使用を重ねるにつれて徐々に低下していきます。

一般的に、中性塩分解容量が高い強塩基性陰イオン交換樹脂ほど、さまざまなイオンと効率よく交換反応ができるため、処理能力も高くなるというわけです。

中性塩分解容量と弱塩基性分解容量の違い

中性塩分解容量と弱塩基性分解容量の違いは、樹脂の性質によるものであり、使用目的に応じた性能の理解が必要です。

中性塩分解容量は、主に強塩基性陰イオン交換樹脂に見られる特性で、広いpH範囲にわたって安定したイオン交換能力を発揮します。一方、弱塩基性分解容量は、弱塩基性陰イオン交換樹脂における能力を示すもので、中性から酸性環境下で官能基がイオン化し、酸を吸着する反応が中心となります。さらに再生しやすいという特徴もあります。

特に中性塩分解容量は、水処理や多様な化学プロセスにおいて、安定かつ強力なイオン交換性能が求められる場面で活用されます。一方で中性塩分解容量は、新品の樹脂が持つ性能指標として用いられますが、たとえば再生工程で薬品量が不十分な場合、中性塩分解容量そのものは変化しないとしても、実際のOH⁻(ヒドロキシド)供給能力(再生後のOH量)が低下し、期待される処理性能が発揮されない可能性もあります。一方、弱塩基性樹脂は再生しやすく、使用環境によっては効率よく活用できる場面も多いため、両者の特性を正しく把握し、目的や条件に応じて適切に使い分けることが重要です。

このように、中性塩分解容量と弱塩基性分解容量は、イオン交換樹脂の性能評価に欠かせない指標であり、再生方法や使用環境とセットで考えることで、より効率的なプロセス運用につながっていきます。

OH量の役割と重要性

OH量は強塩基性陰イオン交換樹脂において、その性能を評価するための重要な指標です。OH量とは、イオン交換樹脂の能力を示す官能基に吸着したOH-イオンの量を指し、樹脂が実際に持つイオン交換能力を理解するために不可欠な要素です。特に、再生を繰り返す運用において、このOH量は樹脂の実用性をそのまま反映するため、非常に重要な役割を果たしています。

OH量と中性塩分解容量の違いは

OH量と中性塩分解容量は、一見すると密接に関係しているように思われますが、実際には異なる概念です。

中性塩分解容量は、イオン交換樹脂が中性塩中の陰イオンを交換できる能力を示す指標であり、新品時にはカタログスペックとして明記されることが一般的です。この値は、樹脂が設計通りに機能するためのベースラインを示しています。

一方で、実際の運転条件下でのイオン交換性能を左右するのは、再生後のOH⁻量(実効容量)です。樹脂が再生を繰り返すと、中性塩分解容量そのものが徐々に低下していき、それに伴って再生後に得られるOH⁻量も減少していきます。

その結果として、再生効率や処理性能にも影響が出る可能性があるため、中性塩分解容量と再生後のOH量の両方を継続的に評価・管理していくことが、安定した運転と計画的なメンテナンスにつながります。

OH量が影響する要因とその管理方法

OH量は、さまざまな要因の影響を受ける指標です。

たとえば、再生時の設備トラブルや使用環境の変化、樹脂の経年劣化などが挙げられます。

具体的には、設備の不具合で再生洗浄時に使用する薬品の濃度や流量が適切でない場合、十分なOH⁻が生成されず、水洗後も所定のOH量が回復しないことがあります。

さらに、原水中の汚れ成分が樹脂に付着することで、官能基の劣化や汚染を引き起こし、実効的なイオン交換性能が低下する可能性もあります。

このような劣化を防ぐためには、水質管理の徹底とあわせて、中性塩分解容量および再生後のOH量を定期的に測定し、状態を可視化することが重要です。

こうしたデータをもとに、適切な再生工程を維持・調整することで、樹脂本来の性能を継続的に発揮させることが可能になります。

また、再生後のOH量を含めたイオン交換樹脂の分析を日常的な水質管理と並行して行うことで、性能の維持だけでなく、交換時期の判断材料としても活用できます。

最終的に、中性塩分解容量を最大限に引き出すには、OH量の管理が欠かせません。

これにより、樹脂の生産性が高まり、安定した純水製造の実現にもつながっていきます。

追記として、他の記事でも触れましたが、Ⅱ型強塩基性陰イオン交換樹脂の取り扱いには特に注意が必要です。このタイプの樹脂では、OH⁻形の状態で保管した場合に、中性塩分解容量が大きく低下する事象が知られてます。

なお、この現象の発現には、製造メーカーごとに若干の差異があることも知られています。

そのため、Ⅱ型樹脂を長期保管する際には、OH形での保管を避け、塩(Cl⁻)形に変換したうえで冷暗所に保管することが推奨されます。

このような対策を講じることで、樹脂の劣化を防ぎ、使用時の性能を安定して維持することが可能となります。